WAI et WCAG

Différencier et comprendre la Web Accessibility Initiative et les directives WCAG

La problématique de l’accessibilité du web aux personnes en situation de handicap n’est pas nouvelle, puisque le sujet fait l’objet d’un traitement dédié depuis la fin des années 1990. Mais les sigles et les acronymes foisonnent, il est compliqué de faire la différence entre les différents termes. W3C, WAI, WCAG et même RGAA… Je vous aide à y voir plus clair!

La Web Accessibility Initiative (WAI)

L’initiative pour l’accessibilité web a été lancée en 1997 au sein du World Wide Web Consortium (W3C). Connue sous le sigle WAI, pour “Web Accessibility Initiative”, elle s’articule autour de cinq grands enjeux :

- Des technologies du Web plus accessibles ;

- Des recommandations concrètes ;

- Des outils dédiés à l’accessibilité ;

- Des actions d’information et de formation ;

- De la recherche et développement.

La WAI doit garantir que les contenus, les outils et les technologies web soient accessibles au plus grand nombre, sans exclure les personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature de celui-ci (sensoriel, moteur, cognitif, psychique, etc.). Les dimensions sociales et économiques sont également abordées dans la réflexion sur l’accessibilité portée par la WAI.

Des recommandations techniques et normatives sont ainsi mises à la disposition des agences et des éditeurs de sites pour les accompagner dans la création de contenus numériques toujours plus accessibles :

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) : des directives claires pour créer un site web offrant la meilleure accessibilité web possible ;

- Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) : des consignes et recommandations dédiées aux créateurs d’outils d’édition de sites web (CMS, WYSIWYG, LMS, etc.).

- User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) : un ensemble de directives pour tous les créateurs d’agents utilisateurs (navigateurs web, extensions pour navigateurs, lecteurs multimédias, lecteurs d’écran, etc.).

Les recommandations éditées par la WAI posent les bases de nombreuses règlementations nationales ou internationales, dont le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA) en France.

Le World Wide Web Consortium

Connu sous le signe de W3C, le World Wide Web Consortium est un organisme à but non lucratif qui regroupe les plus grands acteurs privés et publics d’internet (Microsoft, Apple, Google, Mozilla Fondation, Amazon, King’s College London, etc.).

Il promeut la standardisation et la compatibilité des technologies du World Wide Web telles que HTML, CSS. C’est notamment au W3C que l’on doit les standards actuels HTML5 et CSS3.

Le W3C est tout simplement incontournable et oeuvre tous les jours pour un internet plus universel, plus fiable, plus résilient, plus sûr et… plus accessible !

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

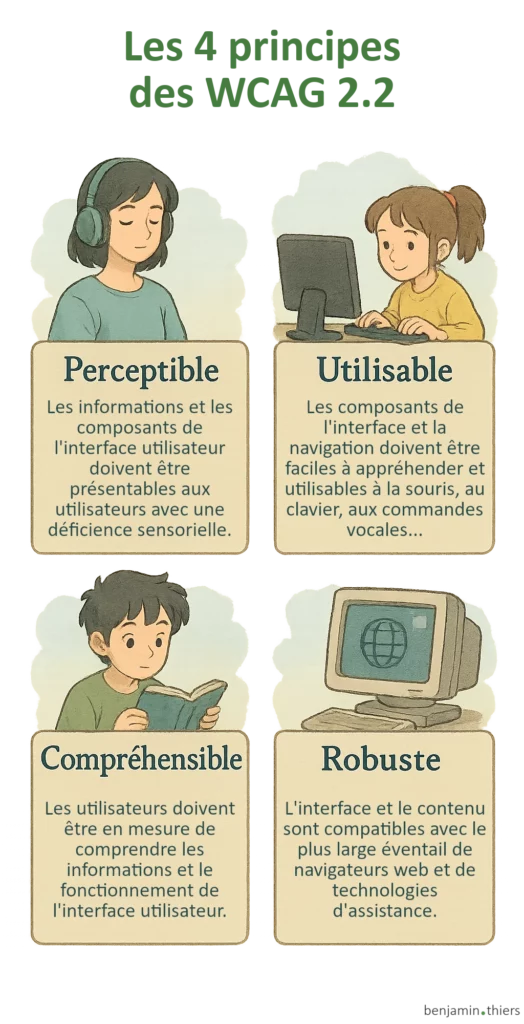

Les quatre principes des WCAG

Les recommandations s’articulent autour de quatre grands principes, connus en anglais sous l’acronyme POUR :

- Perceptible (perceivable) : des alternatives aux contenus textuels, audios et vidéos pour répondre aux différents handicaps sensoriels ;

- Utilisable (operable) : simplifier la navigation, permettre une navigation au clavier, laisser le temps à l’utilisateur de consulter le contenu, éviter les contenus susceptibles de provoquer des crises d’épilepsie ;

- Compréhensible (understandable) : proposer un contenu lisible et compréhensible, limiter et corriger les erreurs de saisie ;

- Robuste (Robust) : assurer une compatibilité optimale avec tous les navigateurs et logiciels d’assistance de type lecteur d’écran.

Ces recommandations sont édités et régulièrement actualisées par la WAI. Elles s’adressent aux éditeurs de sites web qui souhaitent proposer une interface et des contenus plus accessibles. Les WCAG sont une norme listant les bonnes pratiques pour rendre un site accessible.

Plusieurs versions se sont succédé au fil des ans :

- WCAG 1.0 (1999) : elles comportent 14 directives et sont plutôt axées sur des recommandations techniques ;

- WCAG 2.0 (2008) : elles s’affranchissent des recommandations techniques, et mettent l’accent sur quatre principes fondamentaux pour garantir l’accessibilité web, indépendant de la solution technique retenue (HTML, CSS, PDF, etc.).

Des versions intermédiaires révisées sont périodiquement mises en ligne par la WAI. Notez qu’une version 3.0 est en cours d’élaboration, mais demeure pour l’instant à l’état de brouillon.

Les WCAG 1.0 se focalisent sur la technologie employée. Les préconisations sont organisées en 14 directives et 56 critères. On y retrouve des éléments de base de l’accessibilité web, comme la proposition d’une alternative textuelle pour une image ou une infographie, un contraste suffisant entre la police et l’arrière-plan et la compatibilité avec les versions les plus récentes des navigateurs web.

Les WCAG 2.0 / 2.2 s’articulent autour des quatre principes de base de l’accessibilité que sont la perception, l’utilisabilité, la compréhension et la compatibilité maximale. Elles intègrent au fur et à mesure d’autres formes de handicap, avec notamment un travail sur les images et animations pouvant engendre des crises d’épilepsie, ou une réflexion sur les sources de distraction pour les personnes souffrant d’un TDAH.

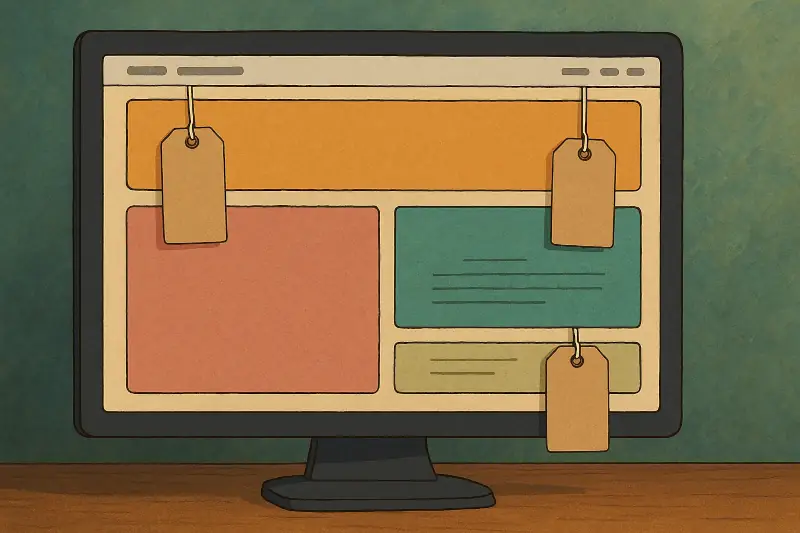

Voici les 14 directives, avec un exemple concret entre parenthèses pour mieux les illustrer.

- Fournir des alternatives équivalentes au contenu visuel et auditif (utilisation de l’attribut Alt pour une image) ;

- Ne pas s’en remettre exclusivement aux couleurs et faire attention aux contrastes (ne pas différencier deux boutons uniquement par la couleur, et ajouter un texte “oui” / “non”) ;

- Utiliser de façon appropriée le balisage et les feuilles de style (ne pas détourner les balises Hn pour des effets de style) ;

- Clarifier l’utilisation du langage naturel (préciser le langage principal dans le code HTML) ;

- Créer des tableaux qui se transforment de façon élégante (identifier les en-têtes de lignes et de colonnes) ;

- S’assurer que les pages qui contiennent de nouvelles technologies se transforment de façon élégante (le contenu demeure accessible et structuré quand les feuilles de style sont désactivées) ;

- Assurer à l’utilisateur le contrôle des changements du contenu lorsque ce dernier varie dans le temps (éviter les clignotements et changements de luminosité) ;

- Assurer un accès direct aux interfaces utilisateur intégrées (s’assurer de la compatibilité avec les technologies d’assistance) ;

- Privilégier une conception respectant l’indépendance par rapport au périphérique (permettre une navigation à la souris, au clavier, à la voix…) ;

- Permettre l’utilisation de solutions intermédiaires (concevoir un site utilisable avec des navigateurs anciens ou obsolètes) ;

- Utiliser des technologies et directives du W3C (privilégier toujours les technologies préconisées et supportées par le W3C) ;

- Fournir des informations de contexte et d’orientation (en donnant un titre à chaque élément FRAME avec l’attribut title) ;

- Fournir des mécanismes de navigation clairs (privilégier des intitulés de liens clairs et éviter les termes génériques) ;

- S’assurer que les documents sont clairs et simples (utiliser un langage clair et précis, et l’associer à des visuels ou des vidéos pour faciliter la compréhension quand c’est utile).

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sont éditées par le groupe de travail Web Accessibility Initiative (WAI) qui fait partie de l’organisation à but non lucratif World Wide Consortium (W3C). Cette norme comprend un ensemble de préconisations pour rendre votre site plus accessible, ont une vocation internationale et demeurent indicatives.

Le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA) est édité par la direction interministérielle du numérique (DINUM). Il réunit un ensemble de consignes à respecter pour répondre aux obligations d’accessibilité des sites web, avec à ce jour 106 critères organisés en 13 grandes thématiques. Le RGAA concerne uniquement la France et a une portée normative : certains éditeurs de sites doivent le respecter, sous peine de sanctions.

Pour mieux comprendre la différence entre la norme WCAG et le référentiel RGAA, je pourrais prendre un exemple concret :

- Une norme (WCAG) recommanderait l’ajout d’une rampe d’accès pour une personne handicapée.

- Un référentiel (RGAA) donnerait l’inclinaison maximale de la rampe et la hauteur minimale du parapet de protection.

Dans les faits, de nombreux critères se recoupent, mais je vous invite à vous focaliser sur les critères du RGAA si vous vous situez en France et être soumis à la règlementation sur l’accessibilité numérique : ainsi, vous serez en conformité avec la loi !

Astuces et tutoriels sur l'accessibilité Web

Les WCAG 2.2 : règles et grands principes

Les WCAG 2.2 sont la version la plus récente disponible à la date de dernière révision de cet article. Elle ont été mises à jour la dernière fois en décembre 2024 et comptent 9 nouveautés majeures par rapport à la version 2.1.

Les critères de succès sont indépendants d’une technologie spécifique et se présentent plutôt sous la forme d’énoncés testables. Cet affranchissement est indispensable pour proposer des règles évolutives, qui accompagnent une innovation croissante des solutions numériques à la disposition des développeurs et des éditeurs de site. Elles raisonnent également plus largement en abordant la problématique de la diffusion d’un contenu web sur des terminaux variés : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, appareils mobiles, bornes interactives.

Trois niveaux de succès peuvent être atteints :

- A : niveau minimal de conformité

- AA : niveau intermédiaire de conformité

- AAA : réponse parfaite aux exigences de conformité

La liste des règles et des critères d'accessibilité

Les nombreux critères abordés dans les règles pour l’accessibilité des contenus web s’organisent en quatre grandes thématiques ou principes, eux-mêmes divisés en plusieurs parties et sous-parties.

- 1.1 Alternatives Textuelles : tout contenu non textuel doit avoir un équivalent textuel descriptif pour être perçu par tous les utilisateurs, à moins qu’il ne s’agisse de contenu purement décoratif ou qu’il s’inscrive dans des exceptions spécifiques comme les CAPTCHA. L’utilisation d’attributs ALT ou d’attributs ARIA fait partie des solutions possibles.

- 1.2 Médias Temporels (sons, vidéos et médias synchronisés) : pour les médias pré-enregistrés (audio seul, vidéo seule, ou médias synchronisés), des versions alternatives comme des sous-titres, des audio-descriptions ou des versions de remplacement complètes sont requises. Pour les médias en direct, des sous-titres sont nécessaires.

- 1.3 Adaptable : le contenu doit être structuré de manière à ce que l’information et les relations puissent être déterminées par un programme informatique, permettant ainsi différentes présentations sans perte de sens. Les instructions ne doivent pas dépendre uniquement de caractéristiques sensorielles.

- 1.4 Distinguable : ce principe vise à faciliter la perception visuelle et auditive en assurant un contraste suffisant entre le texte et son arrière-plan. Des mécanismes de contrôle du son et de redimensionnement du texte sont également requis pour améliorer la lisibilité et l’accessibilité.

- 2.1 Accessible au Clavier : toutes les fonctionnalités du contenu doivent être utilisables via une interface clavier, sans exiger un rythme de frappe spécifique de l’utilisateur. Il est également crucial d’éviter les “pièges au clavier”, où l’utilisateur pourrait être bloqué sur un élément interactif.

- 2.2 Temps Suffisant : les utilisateurs doivent avoir suffisamment de temps pour lire et interagir avec le contenu, avec la possibilité de supprimer, ajuster ou étendre les limites de temps, à moins que la limite de temps ne soit essentielle à l’activité. Les informations en mouvement, clignotantes ou à mise à jour automatique doivent pouvoir être mises en pause, arrêtées ou contrôlées par l’utilisateur.

- 2.3 Crises et Réactions Physiques : le contenu ne doit pas provoquer de crises ou de réactions physiques, notamment en veillant à ce qu’il n’y ait pas plus de trois flashs génériques ou rouges par seconde, ou que les flashs se situent sous les seuils critiques. De plus, les animations basées sur le mouvement déclenchées par une interaction doivent pouvoir être désactivées, sauf si elles sont essentielles.

- 2.4 Navigable : les utilisateurs doivent disposer d’éléments d’orientation pour naviguer, trouver le contenu et se situer dans le site. Cela inclut des titres de page descriptifs, des mécanismes pour contourner les blocs répétés, un ordre de focus logique et des liens dont la fonction est claire.

- 2.5 Modalités d’Entrée : les fonctionnalités doivent être utilisables avec divers dispositifs d’entrée, au-delà du clavier. Cela implique que les gestes multipoints ou basés sur un tracé peuvent être remplacés par un pointage à contact unique, que l’annulation de l’action du pointeur est possible, et que les étiquettes contiennent le texte présenté visuellement. La taille des cibles pour les entrées de pointeur doit être d’au moins 24 par 24 pixels CSS, avec des exceptions spécifiques pour l’espacement, l’inline, le contrôle par l’agent utilisateur ou si la présentation est essentielle.

- 3.1 Lisible : le contenu textuel doit être lisible et compréhensible, ce qui implique que la langue par défaut de la page et la langue des passages ou expressions spécifiques puissent être déterminées par un programme informatique. Des mécanismes doivent être disponibles pour identifier la définition de mots rares, d’expressions idiomatiques, de jargon et d’abréviations.

- 3.2 Prévisible : les pages Web doivent apparaître et fonctionner de manière prévisible pour l’utilisateur. Cela signifie qu’un changement de paramètre d’un composant d’interface utilisateur ou la prise de focus par un élément ne doit pas initier un changement de contexte inattendu. Les mécanismes de navigation répétés sur plusieurs pages doivent conserver le même ordre relatif.

- 3.3 Assistance à la Saisie : le principe vise à aider l’utilisateur à éviter et à corriger les erreurs de saisie. En cas d’erreur détectée, l’élément en erreur doit être identifié et l’erreur décrite, et des suggestions de correction doivent être proposées si elles sont connues. Des étiquettes ou instructions claires doivent être fournies pour la saisie utilisateur, et pour les engagements juridiques ou financiers, des mécanismes de vérification ou de réversibilité sont exigés.

- 4.1 Compatible : ce principe vise à optimiser la compatibilité du contenu avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d’assistance. Pour ce faire, le nom, le rôle et la valeur des composants d’interface utilisateur (comme les formulaires et les liens) doivent pouvoir être déterminés par un programme informatique, et les changements d’état doivent être notifiés aux technologies d’assistance. De plus, les messages d’état (informations sur le succès, la progression ou les erreurs) doivent être déterminables par un programme informatique via un rôle ou des propriétés, sans nécessiter de prise de focus, afin d’être accessibles aux technologies d’assistance.

Questions et réponses sur les WCAG 2.2

La WAI publie un ensemble de ressources pour vous aider à rendre votre site web accessible et conforme aux règles d’accessibilité pour le contenu Web 2.2. Vous trouverez toutes les informations sur la page https://www.w3.org/TR/WCAG22/.

Le W3C met également à votre disposition une liste d’outils pour l’évaluation de votre accessibilité web, gratuits ou payants. Je vous invite à découvrir à ce sujet ma sélection personnelle des meilleurs outils d’évaluation de l’accessibilité.

Le choix du thème est déterminant : vous devez choisir un thème qui permet de choisir les couleurs de police et d’arrière-plan afin de respecter les niveaux de contraste minimum.

Certaines extensions vous permettent de répondre aux principales règles d’accessibilité des WCAG 2.2 sans avoir à mettre la main dans le code source. Je vous invite à découvrir à ce sujet ma sélection des meilleures extensions d’accessibilité WordPress.

Le référentiel RGAA s’appuie sur les mêmes principes généraux que les WCAG 2.2. Mais il suit sa propre méthodologie, avec 106 critères répartis en 13 thématiques.

Je vous invite à confier votre audit RGAA à un expert formé à ce référentiel spécifique si vous avez l’obligation de respecter la législation française en la matière.

Répondez à vos obligations légales en réalisant un audit RGAA de votre site web, et offrez à tous vos prospects et clients un site web accessible.